第4回は11月World Diabetes Day(世界糖尿病デー)にふさわしく、近年活躍の幅を大きく広げている大村詠一さんです。1型糖尿病に関わる方であればご存知の方も多いと思いますが、大村さんは10年余り患者・家族支援団体である日本IDDMネットワークに所属し当事者として環境の改善を目指してきました。2023年からは活躍の場を一般社団法人ピーペックに移して、糖尿病以外の疾患領域について積極的に学びそれを糖尿病領域でも活かそうとしています。そして、さらに今年は2名の同志とともに糖尿病アドボカシーグループDicHub(Diabetes Connect Hub:ディックハブ)を立ち上げました。次々と新しい扉を開く大村さん、何が大村さんを駆り立てるのか知りたくてインタビューしました。

大村さんは8歳(小学2年生)の時に1型糖尿病を発症しました。体力向上のためにとジョギングに連れ出してくれていた父親が「あの時風邪をひかなければ詠一は病気にならなかったかもしれない」と当時ひどく心を痛めていたことを大人になってから母から聞きました。そして、その父が「詠一は人生楽しそう」と、1型糖尿病とともに充実した毎日を送っている自分を見て喜んでいることも教えてもらいました。少しは親孝行できているのかな。

小学生の時からエアロビックの世界チャンピオンを目指していた大村さんは、練習中に低血糖になることもしばしばあり、そのたびに糖尿病であることを理由に悔しさをぶつけていたそうです。そんな時、お母さんは「僕は1型糖尿病だからとアピールするのではなく、自分はこれをここまでならできるとやりきること、でももしもできないことがあるならばその時は誰かに頼ればいい」と力強く生き方を示してくれました。「弱みを見せるのがすごく嫌だった」という大村さんが、現在は「‘私’ではなく‘私たち’」を合言葉に「みんなで対話して解決する」ことを大切にしている原点はここにあると感じます。

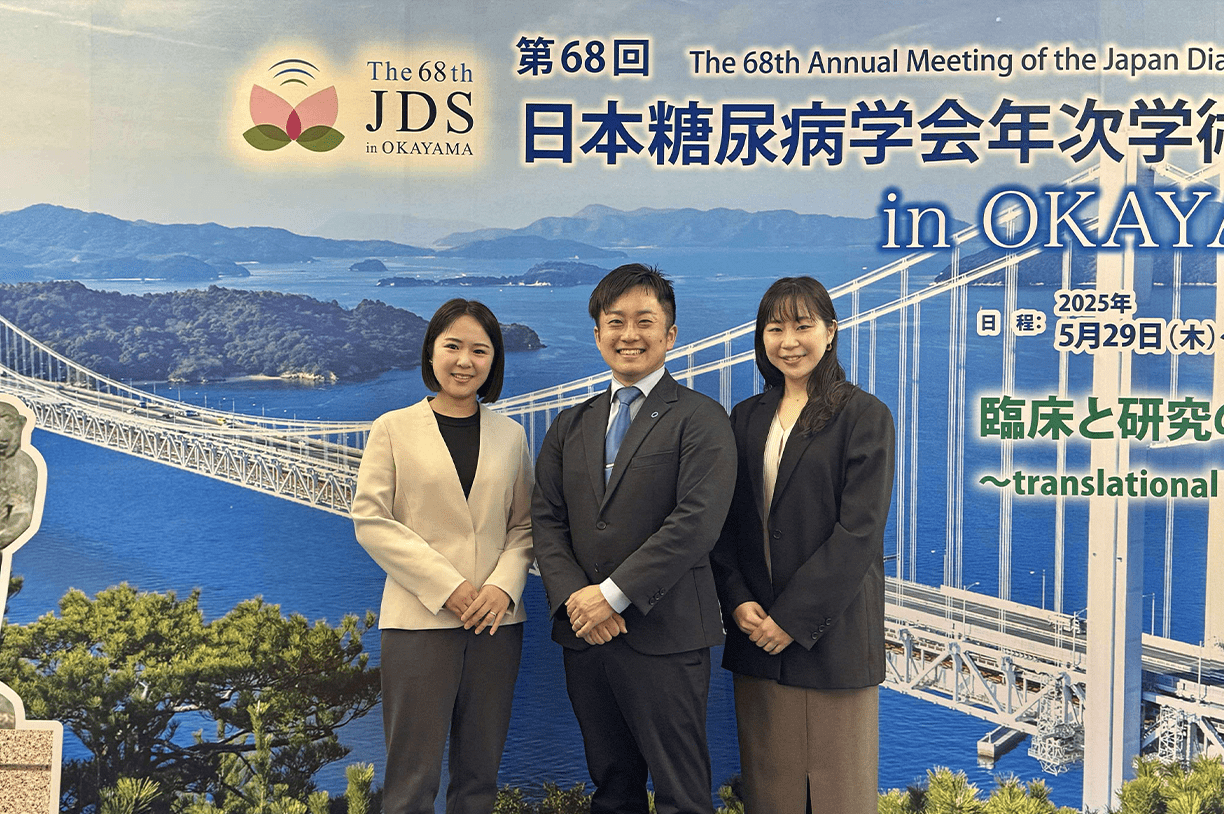

現在、疾患を問わずに活動するピーペックで学びを深めながら、大村さんは「糖尿病の領域に還元できることは何か、活かせることはないか」を考え続けています。例えば、がんの領域では、統計調査に詳しい人や対話から周囲の関係者を巻き込んで政策提言につなげる人など、「患者同士の交流や悩みの相談」を超えて活躍する人がいます。そのような人材が環境を変え、制度の改善に貢献してきたと強く感じています。一方、糖尿病はまだまだ周囲を巻き込んで整理し提言できる人材は少ない、さらに多くの地域患者会が高齢化で悩んでいる、他の疾患との対比から、糖尿病領域の課題が少しずつ見えてきました。そんな時に、2024年日本糖尿病学会で初めて患者参加型のプログラムが行われ、それをきっかけに岡田果純さんと土岡由季さんに声を掛け、3人で共同代表となり一般社団法人DicHubを2025年5月に立ち上げました。

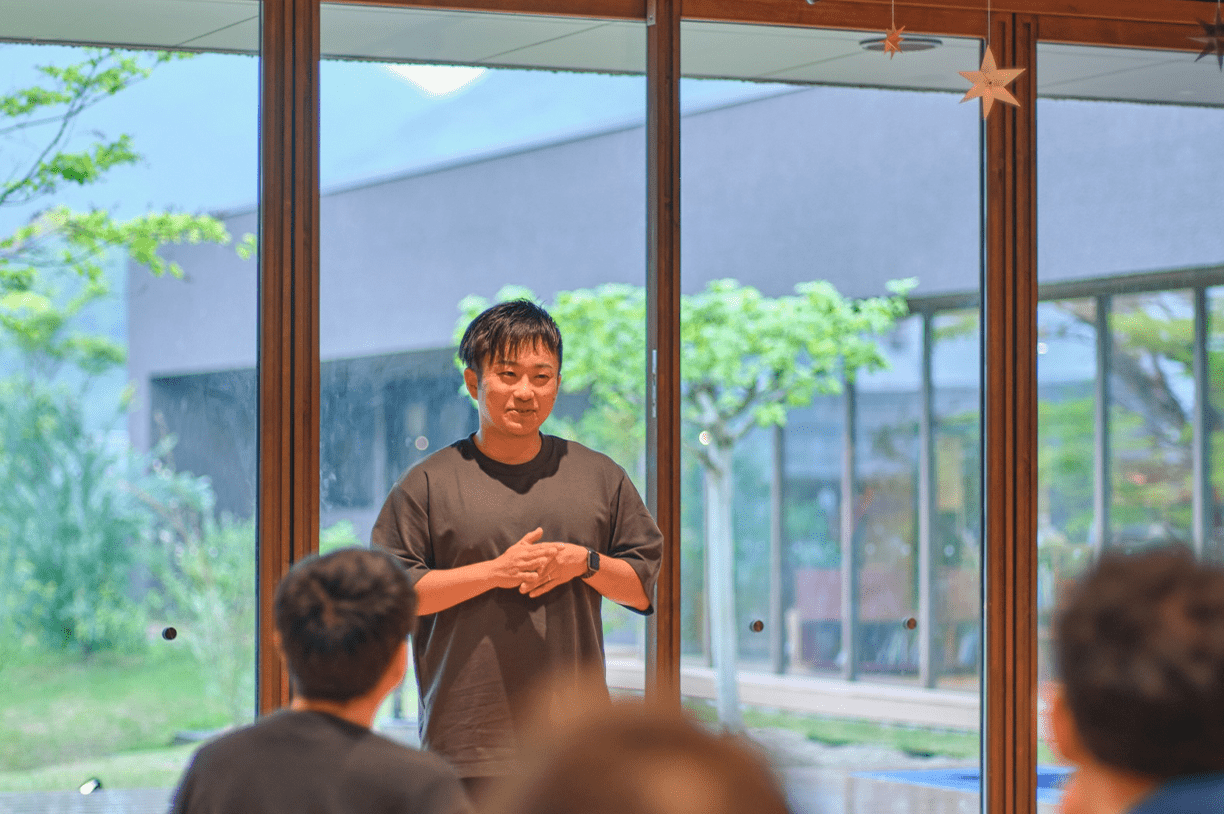

DicHubのミッションは「ヒト・組織・情報のハブになる」です。よりよい治療はそれぞれ異なりますし、同じ人でも年齢や環境によって変化します。必ずしも先進医療がよいとも限りません。高齢になれば、治療目標を緩めることも考えられます。今の自分に合った治療にはどんなものがあるのか、どんなふうに向き合えばよいのか、そして選びたいものを知るための情報はどこにあるのか、など全国の情報アクセスや環境・制度に地域差が生まれないようにサポートしていくことを考えています。そのためには、患者・家族だけでなく、医療者や様々なステークホルダーも巻き込んで話をしながら一緒に変えていくことが大切です。「よく患者を真ん中に、という言い方がされますが、真ん中ではなくみんなで一緒に変えていきたいんです」進化した大村さんから、これまでとは違った何かが生まれそうな予感を持ちながらインタビューを終えました。